緑茶や紅茶、ほうじ茶、ウーロン茶など……。

ひと口でお茶と言っても、実にさまざまな種類があります。

意識して選んでいる人も、何気なく選んでいるという人も、その違いを理解したらもっと毎日が楽しくなるのではないでしょうか。

茶園で栽培された生葉を加工して作られるお茶。

生葉は採取された時点で酸化酵素により発酵が始まり、その発酵度合いによってさまざまな種類のお茶に分かれます。

緑茶やウーロン茶、紅茶は同じ茶の木からできている

例えば緑茶やウーロン茶、紅茶は同じ「カメリアシネンシス」という茶の樹からできているのです。

お茶の種類の違いは、発酵度合いの違い

緑茶は不発酵、ウーロン茶は半発酵、紅茶は完全発酵というように、発酵度合いの違いにより違うお茶が出来上がります。

今回はこの中から緑茶の種類についてみていきたいと思います。

緑茶は、各飲料メーカーからペットボトルでも発売されているので、身近に感じる人も多いかもしれません。

日本式である蒸し製(煎茶、玉露、玄米茶、抹茶など)と中国式である釜炒り製(釜炒り製玉緑茶)とに分かれます。

同じお茶でも品種、産地、栽培方法や茶樹などによって作られる緑茶が違うため、数え切れないほどたくさんの種類があります。

煎茶

甘味と渋みのいいとこどり!

煎茶は、全製茶生産量の約8割を占め、多くの日本人に親しまれているお茶と言えるでしょう。

新芽から摘み取りまでずっと日光に浴びさせて育てます。

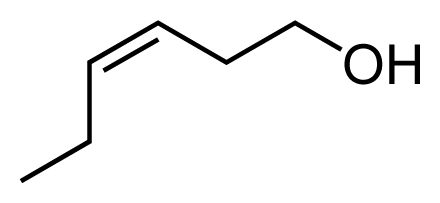

鮮やかな緑色と爽やかな香り、味は甘味と渋味が楽しめます。

一般には70℃前後のお湯で淹れ、1〜2分抽出しますが、適温に湯冷ましして抽出すると適度な渋みと旨みが引き出され、味わい深くなります。

ほうじ茶

あっさりとした口当たり

ほうじ茶は、煎茶や番茶を強火で狐色になるまで焙煎したお茶です。

香ばしさとすっきりとした味わいが特徴。

焙煎したことで、苦味成分が壊され、苦味や渋味成分が抑えられます。

そのため、ほかのお茶よりも口当たりがあっさりしていると感じられる人も多いのはないでしょうか。

小さな子どもにも飲みやすいかもしれません。

また一緒に食べる食事も選ばないでしょう。

できるだけ熱い湯で淹れるほうがよいとされています。

玄米茶

香ばしい香りと味

玄米茶は、煎茶や番茶を強火で加熱したものと、蒸してから炒って狐色になった玄米を、ほぼ同量ずつ混ぜたもの。

番茶や煎茶に玄米をブレンドした、茶と玄米の両方の香りが調和したお茶です。

比較的あっさりとしており、香ばしい香りと味が特徴。

淹れるときには、沸騰した湯で短時間で抽出するのがポイントです。

旨みや渋味成分が少ないため、高温で淹れても旨みや渋味は強く出ません。

茎茶

温度によって違う味わいが楽しめる♪

茶の若枝、茶葉の柄、新芽の茎を混ぜて作られるお茶で、棒茶とも呼ばれています。

甘味や旨み、香り成分は葉よりも茎のほうが豊富なため、独特の香りと爽やかな旨みが特徴的です。

玉露や高級な煎茶の茶葉から作られた茎茶のことを特に雁ヶ音(かりがね)、白折(しらおれ)と呼びます。

茎茶は温度によって、違う味わいが楽しめます。

高温だとシャープな味わいに、抽出時間を長くすると甘味が引き出されます。

抹茶

お茶本来の栄養をしっかり摂れる

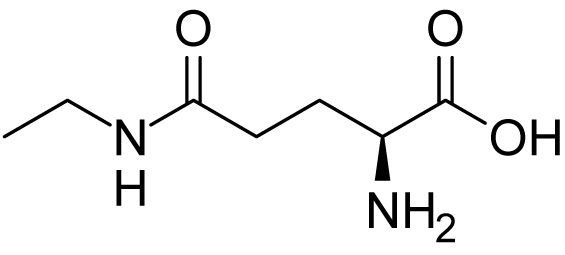

抹茶は、蒸された茶葉を揉まずに乾燥し、石臼で挽いて粉状にしたお茶です。

和菓子や洋菓子などさまざまな料理に使われているので、身近に感じられる人も多いのではないでしょうか。

茶の葉をお湯で浸出させて飲むお茶とは異なり、抹茶は茶葉をまるごと飲むので、お茶本来の栄養もしっかり摂ることができます。

抹茶と言うと、茶道など敷居の高いイメージを抱く人もいるかもしれませんが、今は手軽に抹茶を楽しめる商品もたくさん出ていますのでぜひ味わってみてください。

かぶせ茶

苦すぎず甘すぎない

煎茶にする葉を摘んだあと、枝に残され固くなった茶の葉が原料の番茶。

番外茶が由来とされており、主流から外れたお茶の総称です。

主流から外れたお茶とは言っても、決してランクが低いというわけではありません。

煎茶と比べて含まれているカフェインが少ない分、身体に刺激が少ないお茶を好む人におすすめです。

今回紹介したものは、たくさんあるお茶の種類のほんの一部です。

自分が「好きな香り」や「おいしい味」と感じるお茶を、実際に飲んで見つけることから始めてみてもいいかもしれません。

お茶を楽しむことで、心豊かな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。